The House of the Devil

Peur immobilière

![]()

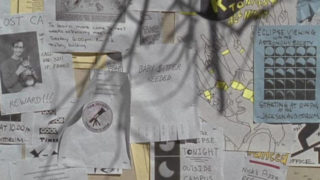

Ti West, réalisateur de The House of the Devil, est né en 1980. Sans le savoir encore, ce bébé voit le jour dans une période où le film d’horreur vit une période particulièrement féconde. Vingt ans plus tard, il signera ses premiers courts-métrages, et en 2005 son premier long, The Roost. Si cette histoire de chauves-souris cannibales à l’image bien granuleuse sent un peu l’amateurisme par moment, il s’en dégage un plaisir évident d’un débutant passionné par l’occasion qu’il a de tourner son premier film d’horreur. Tom Noonan (Manhunter, Heat, Robocop 2) y joue une sorte de serviteur de Satan, présentateur d’un show télévisé en noir et blanc qui introduit le film The Roost (à l’instar de Vampire, vous avez dit Vampire?). A défaut d’avoir un scénario très original, et surtout des moyens suffisants, Ti West joue la carte du décalage et mène cet essai de manière très honorable. Après un second film, The Trigger Man, on lui confie la suite de Cabin Fever en 2009. La même année, il signe le film qui nous intéresse, The House of the Devil, un Direct To Video en France. C’est l’occasion de renouer avec un scénario “maison” et de retrouver Tom Noonan dans un rôle à la hauteur de son talent. Une histoire ancrée dans les années 1980, qui rassemble plusieurs poncifs du cinéma de cette époque (la maison inquiétante, le satanisme, la baby sitter, l’éclipse de Lune…) en les utilisant de manière à la fois respectueuse et là encore passionnée. « Basé sur une histoire vraie » pas plus vraie que certains films qui ont bien voulu le faire croire, Ti West ne se refuse aucun argument vendeur et prend le temps de nous faire visiter The House of the Devil de la cave au grenier comme un véritable agent immobilier, en déplaçant tel un pion son personnage Samantha dans les moindres recoins.

Born in the eighties

On peut aisément imaginer le jeune Ti West, l’adolescence à peine entamée, devenir un vidéovore compulsif de films d’horreur, prenant soin de visionner les classiques au point d’en être shooté aux années 70 et 80. Son appétence pour cette période se ressent dès son premier court-métrage Prey, un survival dans lequel deux amis randonneurs cherchent à échapper à une créature féroce. Razorbak et Predator ne sont pas loin, toutes proportions gardées. Outre son titre explicite, The House of the Devil annonce la couleur dès son ouverture par une phrase prétexte expliquant que durant les années 1980, 70% des Américains croient en l’existence de cultes sataniques inquiétants et que l’histoire qui va se dérouler est tirée de faits réels inexpliqués. Un long premier plan à l’intérieur d’une maison, dans lequel la caméra zoome lentement vers une jeune fille vue de dos, face à la fenêtre, pose immédiatement le ton. Venue pour une visite, on imagine déjà le personnage de Samantha emménager et se retrouver face à des forces qui la dépassent et souffrir le martyr pendant l’heure et demie qui va suivre. Or il n’en est rien, et c’est là que Ti West joue brillamment avec les réflexes et les codes du spectateur aguerri et sait habilement brouiller les pistes…

Rassurer pour mieux brouiller les pistes

La propriétaire des lieux n’est autre que Dee Wallace (Hurlements, ET, l’extraterrestre, Cujo, Critters… une héroïne eighties pur jus!), une figure maternelle rassurante dans l’inconscient du cinéphile. La candidature de Samantha est pour sa plus grande joie acceptée, et il lui faut à présent dénicher l’argent nécessaire pour pouvoir s’offrir le luxe de quitter la résidence universitaire et accéder à son indépendance..

Étudiante sans le sou, Samantha va devoir trouver une source de revenus pour payer son premier loyer. Elle saisit le numéro d’une annonce: “recherche babysitter”. Malgré un premier contact un peu expéditif et un rendez-vous qui se transforme en un lapin, elle décroche finalement le job pour le soir-même. Sa copine Megan (Greta Gerwig) la conduit jusqu’à l’adresse indiquée, une maison isolée en pleine campagne.

Et c’est là que la “house” du titre entre en jeu. Une magnifique bâtisse à l’architecture imposante. Le postulat de base de tout film de maison (hantée ou habitée par des hôtes particuliers) qui se respecte, impose de faire de ce lieu un personnage à part entière, et c’est bien le cas, cette bâtisse dégage une sacrée personnalité, à l’extérieur comme à l’intérieur. Seul hic, le propriétaire des lieux, M. Ulman (Tom Noonan), lui a caché que le babysitting ne concernait pas un enfant mais une vieille dame, dont Samantha n’aurait pas à s’occuper et qu’elle ne verrait sûrement même pas de toute la soirée. Seule sa présence est nécessaire. En cette nuit d’éclipse de Lune, le vieil homme a un évènement important à célébrer en compagnie de sa femme.

D’abord échaudée par la nouvelle, elle décline l’offre. Mais M. Ulman, extrêmement aimable et reconnaissant envers l’étudiante de s’être déplacée, se montre très généreux. Impossible de refuser…

Il est temps de faire peur…

Ce qu’on peut nommer exposition pour un film, ou mise en place de la trame d’ensemble, s’étale finalement jusqu’à la moitié du film. Déjà, la magnifique introduction qui accompagnait le générique laissait augurer un parti pris affirmé de mise en scène “naturaliste”, qui prend son temps. En se focalisant longuement sur son héroïne dans ses déambulations entre le campus et sa résidence, la jeune femme nous devient très vite familière. Samantha est la fille américaine sympa comme on les aime dans les films de cette époque. Sous couvert d’une musique entraînante rappelant les synthétiseurs mélodieux du groupe Marillion, on s’attache très vite à elle et à son environnement (sa copine complice, sa chambre, la pizzeria…).

Un défaut de lenteur crieront certains, mais pour les amateurs d’histoires bien construites et de personnages caractérisés, The House of the Devil est un exemple de classicisme dans le bon sens du terme. Evitant l’hystérie et les effets visuels de certains métrages tournés autour de 2010, on pourrait presque penser que le film a été tourné 30 ans plus tôt, tant le rythme, la façon de tourner et le montage semblent imprégnés de cette époque. Même l’héroïne, campée par Jocelin Donahue (Insidious : Chapitre 2, Doctor Sleep) a de faux airs de Margot Kidder (Amityville).

Dans la demi-heure qui va suivre, Ti West ne change pourtant pas de cap et continue de titiller les nerfs du spectateur en prenant le temps qu’il faut pour faire évoluer l’héroïne dans cette immense maison. Samantha explore ainsi l’étage, pièce par pièce, afin de tuer le temps. En réalité, en jouant ainsi avec son audience de manière consciente et clairement maîtrisée, Ti West sait où il va tandis que nous, spectateurs, sommes à sa merci, impatients de voir ce moment où les choses vont mal tourner et qui tarde tant. En réclamant notre dû, à savoir que la situation se dégrade enfin, nous nous rendons presque complices des moments de terreur que va vivre Samantha.

Samantha’s baby

Un peu plus de dix minutes d’angoisse nous sont enfin offertes, qui contrastent radicalement avec tout ce qu’on a pu voir jusqu’à présent et qui ne lésinent pas sur les effets de malaise, la grandiloquence du culte satanique, le dévoilement du personnage de la “mère”… Le sang va abondamment couler, ingrédient au cœur de la cérémonie. Des minutes intenses, où l’innocente et si sympathique Samantha devient la proie d’une famille de tordus vouant un culte au Diable. Samantha, en cette nuit d’éclipse lunaire, est le fruit de d’un dessein abominable, une intermédiaire entre l’enfer et le monde réel. La mise en scène ne manque pas de personnalité et prouve que les choix narratifs de Ti West étaient totalement volontaires. The House of the Devil devient ainsi un nouveau petit bijou des années 80. On se prête à rêver que ce film aurait pu côtoyer sur les écrans des titres comme Psychose 2, Amityville 2, Christine, Evil Dead ou encore Cujo en 1983 (la présence du tube One Things leads to Another de The Fixx, sorti cette année-là donne un indice sur l’année de l’action du film). Au travers de séquences qui bousculent le destin de certains personnages de manière brutale, un art du cadrage inspiré, Ti West pose méchamment sa patte avec ce film, déployant peu à peu une œuvre vraiment personnelle teintée de nostalgie et de l’amour qu’il porte à l’époque qui l’a vu grandir. Un style qui donne à la fois le sourire et de bonnes baffes, qu’on retrouvera encore une fois avec X en 2022, où il explore l’univers du porno des seventies avec la même hargne passionnée.