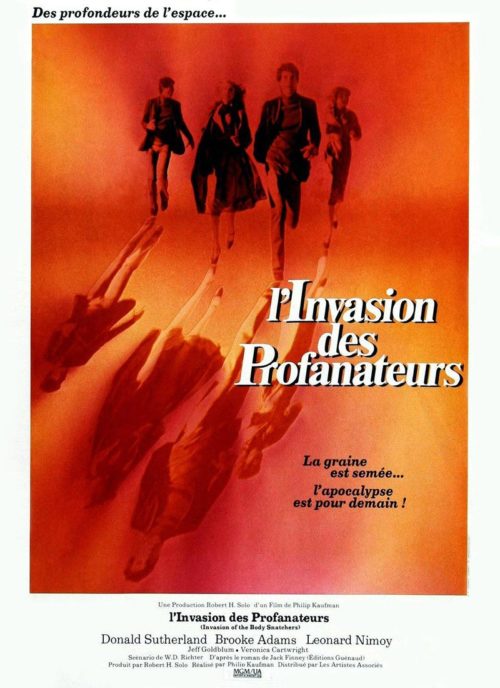

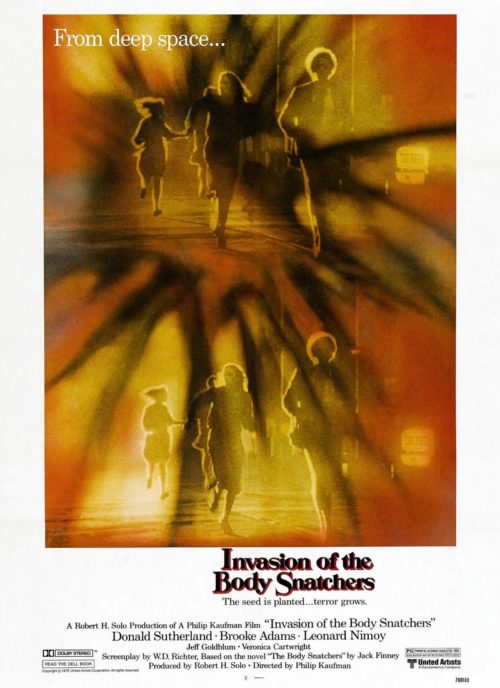

L’Invasion des Profanateurs

Flower Power

Deuxième adaptation (et pas la dernière) du roman The Body Snatchers de Jack Finney, plus de vingt ans après celle de Don Siegel (1956), L’Invasion des profanateurs de Philip Kaufman sort au cinéma alors que les glorieuses seventies touchent à leur fin. Une décennie durant laquelle l’horreur au cinéma a véritablement changé de visage. George Romero, Wes Craven, Brian De Palma, Tobe Hooper, William Friedkin et Steven Spielberg entre autres ont fait sortir le genre fantastique et science-fictionnel des traditionnels films de martiens et autres invasions communistes, ainsi que des vampires de la Hammer. Dans ce contexte, L’Invasion des Profanateurs est un bel exemple d’œuvre que l’on pourrait juger révolue dans ses thématiques mais qui parvient pourtant à s’inscrire dans son époque de manière extrêmement judicieuse, grâce à son propos intemporel, universel et potentiellement politique. Ici, dès le générique, la menace est immédiatement révélée en provenance d’outre-espace, une menace infiniment petite, volatile, qui traverse l’univers en quête de survie. Si la guerre froide entre les Etats-Unis et l’URSS est encore loin de toucher à sa fin, le contexte du film s’en détache clairement afin d’éviter la caricature et la propagande, à l’instar de son modèle de 1956, dont il suit les grandes lignes scénaristiques de manière assez scrupuleuse, et parvient à s’en démarquer par la forme et le traitement de l’angoisse, bien plus anxiogène. La manipulation des masses et l’uniformisation de la pensée et des sentiments restent donc au cœur de cette version de Philip Kaufman, dont la mise en scène parvient très rapidement à instaurer un état de stress grâce des images qui semblent prises sur le vif, rendant ce qui se déroule sous nos yeux imprévisible. Cette fois encore, le film est un contre la montre pour les personnages, dépassés par la propagation inéluctable d’un ennemi invisible qui transforme les êtres humains en leurs doubles identiques.

Semer la terreur dans les seventies

Les années 1970 ont clairement transporté le cinéma d’horreur vers d’autres horizons et vont laisser une empreinte indélébile pour les décennies à venir. Qu’elle provienne d’Italie (Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci…) ou des Etats-Unis (George Romero, Tobe Hooper, William Friedkin, Wes Craven…), l’horreur prend désormais un visage plus humain que diabolique, animal ou vampirique. Le zombie est entré dans la culture populaire, ce dérivé d’être humain mort revenu à un ersatz de vie (La Nuit des Morts-Vivants, Le Mort Vivant, Zombie…), le diable s’invite dans le corps et l’esprit d’enfants (L’Exorciste, La Malédiction) et l’Amérique devient un vivier de tueurs dotés d’armes blanches, de machine forestière à moteur ou de mauvaises intentions (Black Christmas, Massacre à la Tronçonneuse, La Dernière Maison sur la gauche, La Colline a des yeux…). Des hommes et des femmes, habitant la ville ou la campagne profonde, des voisins ou des citoyens isolés qu’on connaît peu, d’apparence (plus ou moins) normale, qui plongent leurs semblables dans un cauchemar à l’issue souvent fatale… L’Invasion des Profanateurs n’est peut-être pas un des représentants les plus évidents de cette décennie incroyable, mais il reste une œuvre toujours aussi marquante et efficace.

Visiteurs de l’au-delà

L’Invasion des Profanateurs succède à des œuvres qui ont pour certaines littéralement terrifié les spectateurs, parfois subi la censure car très démonstratives et très réalistes, parfois annoncées comme inspirées d’histoires “vraies” qui leur donnaient une force de conviction supplémentaire. Aussi, c’est un pari plutôt risqué que de redonner à l’espace, ou plutôt l’outre-espace, l’origine d’une menace envers la Terre.

Pour se détacher de son modèle en noir et blanc, L’Invasion des Profanateurs ne fait pas de mystère et pose clairement son propos dès son fabuleux générique aussi poétique que graphique. Une poésie en réalité terrifiante car, imprégnées d’un style documentaire, les images dévoilent des formes microscopiques quittant une planète lointaine, traverser l’infinité de l’espace, atteindre la Terre, et s’adapter grâce à la végétation pour naître sous forme de fleurs. Une adaptation à l’environnement terrestre tout en douceur et en beauté, que l’on a envie de cueillir sans hésiter…

Même histoire, traitement différent

Puis rapidement, la réalisation de Philip Kaufman se veut étrange, osant parfois un long plan fixe sur un élément de décor, laissant soudain ses personnages hors champ ou filmant des détails insignifiants qui mis bout à bout confèrent un côté décalé au long métrage qui fonctionne parfaitement. Pour tous les connaisseurs de l’œuvre originale, le mystère n’a plus lieu d’être caché et c’est un choix pertinent de rentrer dans le vif du sujet sans attendre. Les figurants affichent des comportements curieux eux aussi, voire inquiétants. Robert Duvall, habillé en prêtre, fera une apparition unique sur une balançoire grinçante au début du film. Dans la rue, dans les bus, si on y prête attention, beaucoup de gens semblent déjà nous observer. Contrairement au livre et à la version de Don Siegel, cette fois c’est un des personnages principaux, Elizabeth Driscoll (Brooke Adams) qui se retrouve au cœur du cauchemar. Son compagnon change du jour au lendemain. “Geoffrey n’est pas Geoffrey”.

C’est bien dans la mise en scène que la peur s’insinue dans un premier temps, créant un climat de malaise, voire de paranoïa grâce à une caméra nerveuse et une impression de vivre les événements en direct. La menace semble peu à peu pouvoir surgir de partout. Une silhouette passant furtivement au premier plan, un véhicule garé en double file, les bruits de la ville, amplifiés par une bande sonore anxiogène, suscitent un stress évident…

Alors qu’Elizabeth raconte à son collègue (et certainement amant) Matthew Bennell (Donald Sutherland) les situations étranges qu’elle a pu observer en suivant son compagnon, ils manquent de renverser un passant affolé. Celui-ci hurle “A l’aide! Ils arrivent” et poursuit sa course effrénée, avant d’être heurté par une voiture en pleine rue. Filmée hors-champ, cette scène en est d’autant plus percutante. Interprété par Kevin McCarthy (le Dr Miles Bennell de la version des années 1950), c’est un joli caméo qui nous est offert. Don Siegel apparaît lui aussi en tant que chauffeur de taxi pas très rassurant. L’hommage est complet.

Elizabeth et Matthew rencontrent petit à petit plusieurs personnes bouleversées qui témoignent vivre la même situation: ils ne reconnaissent plus leurs proches. A la différence de la première adaptation, la ville semble ici déjà bien contaminée. Il se pourrait même qu’il soit déjà bien trop tard.

Jeff Goldblum et Veronica Cartwright interprètent le couple Bellicec, amis proches des deux personnages principaux. On retrouve ainsi le quatuor de la première œuvre qui cherche à comprendre ce qui se déroule sous leurs yeux et à alerter les autorités.

A ce casting prestigieux s’ajoute encore Leonard Nimoy (qu’on ne présente plus) interprète du docteur Kibner, un psychanalyste de renom, afin qu’il les aide à expliquer cette folie collective.

L’utilité du remake

Le principe de remake sera toujours remis en cause. Lorsqu’un film, en l’occurrence la première adaptation d’un roman, a été une réussite, pourquoi en faire une nouvelle version? Thème principal du film –la réplique d’un individu en un double identique–, cette question est d’autant plus légitime dans le cas de L’Invasion des Profanateurs. Cette nouvelle version ne pouvait donc pas se contenter de répéter la même histoire. Si les ingrédients sont les mêmes (groupe de personnages, situations-clés, progression des évènements…), ce qui fait l’intérêt de tout remake qui se respecte, c’est la personnalité que son auteur parvient à insuffler à l’œuvre. En apportant des idées totalement nouvelles, le scénariste W.D. Richter permet à Philip Kaufman de se détacher de son modèle et d’affirmer sa propre vision de l’histoire: les filaments qui finissent dans les camions bennes qu’on voit régulièrement en arrière-plan pendant tout le film, les cris inquiétants des groupes de… “zombies” pourrait-on presque dire, pointant du doigt les prochaines victimes à convertir.

Les fameuses cosses sont également de la partie, éléments toujours nécessaires pour l’étape finale dans le processus de duplication, et le film se veut là aussi très démonstratif, poursuivant son esprit documentaire pour rendre crédible ces moments angoissants et livrer une scène extrêmement traumatisante pour beaucoup à l’époque.

C’est aussi une occasion de proposer à une nouvelle génération de spectateurs une histoire qui leur parle plus directement. Pendant les vingt ans qui séparent la sortie des deux versions, le monde s’est accéléré, a énormément changé et les préoccupations de la fin des années 1970 ne sont plus tout à fait les mêmes. Les deux longs-métrages ont pour autant une force évocatrice équivalente, qui va au-delà de leurs thématiques premières, car elles ouvrent l’esprit à de multiples interprétations qui sont le signe des grandes œuvres. En adaptant un autre classique des années 1950, John Carpenter nous le prouvera à son tour quelques années plus tard avec le remake de The Thing, dont le propos central est curieusement très proche de L’Invasion des Profanateurs. Invaders from Mars (1953) flirte avec des thématiques assez similaires et connaîtra un remake en 1986 signé Tobe Hooper, qui tombera tristement dans le piège de la nostalgie et de l’hommage, oubliant d’y insuffler une raison d’être contemporaine.

Les fleurs du mal

Dix ans après la période du flower power et des manifestations contre la guerre du Vietnam, les propos développés dans L’Invasion des Profanateurs auraient pu s’interpréter de manières assez contradictoires, mais c’est ce qui en fait tout l’intérêt. Tandis que les hippies clamaient “Faites l’amour pas la guerre” et qu’une adolescente américaine brandissait une fleur comme seule arme face aux soldats venus contenir un rassemblement pacifiste, le film s’est permis quelques années plus tard de faire des fleurs une terrifiante menace. Les graines du mal semées depuis le ciel allaient ni plus ni moins anéantir l’humanité, de manière bien plus insidieuse et radicale qu’une guerre ou qu’une bombe atomique. C’est toute l’ironie qu’on peut déceler dans ce message qui ajoute un parfum de doute et de paranoïa qui questionne le spectateur autant qu’il le bouscule. Les grandes préoccupations de l’époque, différente de celles des années 1950, sont d’abord évoquées comme autant de responsables potentiels du drame qui se déroule dans la ville: la pollution de l’air, la malbouffe,… Lorsque Bennell, qui travaille en laboratoire et a donc toute légitimité à envisager des scénarios catastrophiques fondés, tente de prévenir les autorités et même le FBI, comme le faisait son homologue dans le premier film, on le soupçonne soit de paranoïa, soit de vouloir déclencher une panique générale. Afin d’éviter l’affolement ou une hystérie collective, on lui conseille de ne pas en parler, de laisser les autorités compétentes gérer. Cacher les choses plutôt que de jouer la transparence et dire la vérité. On verra plus tard… L’Etat américain, depuis la guerre catastrophique menée au Vietnam et surtout le scandale du Watergate qui est encore dans toutes les têtes, avait alors déjà beaucoup perdu de sa grandeur. La défiance se situait désormais du côté de la population, bien moins naïvement patriotique que naguère. Le film est en cela clairement imprégné par son époque et c’est ce qui le rend encore aujourd’hui important et… unique.